In apparenza, sembra un contenuto come un altro. Ma l’apparenza, dice il proverbio, inganna. Stiamo parlando del native advertising, secondo la definizione di Wikipedia “un metodo pubblicitario contestuale che ibrida contenuti e annunci pubblicitari all’interno del contesto editoriale dove essi vengono posizionati (sia dal punto di vista grafico sia dal punto di vista della linea editoriale, indicando chiaramente chi è l’inserzionista che ‘sponsorizza’ tale contenuto”.

Il native advertising non è un giovanotto: ha le sue origini addirittura nel XIX secolo, quando le reading notices facevano bella mostra in molti giornali americani, camuffandosi fra gli altri articoli.

Ora che la pubblicità, complice il cambiamento portato dal web 2.0, deve mutare la sua natura rispetto al passato (ricordate il concetto di invertising?), il native advertising si rivela un ottimo strumento per fare inbound marketing: a differenza della pubblicità “tradizionale”, non interrompe, non è invasiva e, se offre contenuti utili o interessanti, attira l’attenzione dell’utente, con ricadute positive per il business di chi quel contenuto l’ha sponsorizzato.

Il native advertising può presentarsi sotto varie forme:

- un articolo o un contenuto sponsorizzato da un’azienda

- i post sponsorizzati di Facebook

- i promoted tweets

- ultimo ma non ultimo, il branded entertainment

Tutto bene? Non proprio: c’è una questione deontologica alla base che dovrebbe essere rispettata, ma non sempre succede. È quella “zona grigia” di cui parlò Luca Sofri nel 2012, una terra di nessuno in cui è difficile distinguere un contenuto giornalistico da contenuto “pubblicitario”.

L’Ordine dei giornalisti obbliga a indicare chiaramente quando un contenuto è sponsorizzato, a tutela del diritto del lettore ad avere un’informazione imparziale.

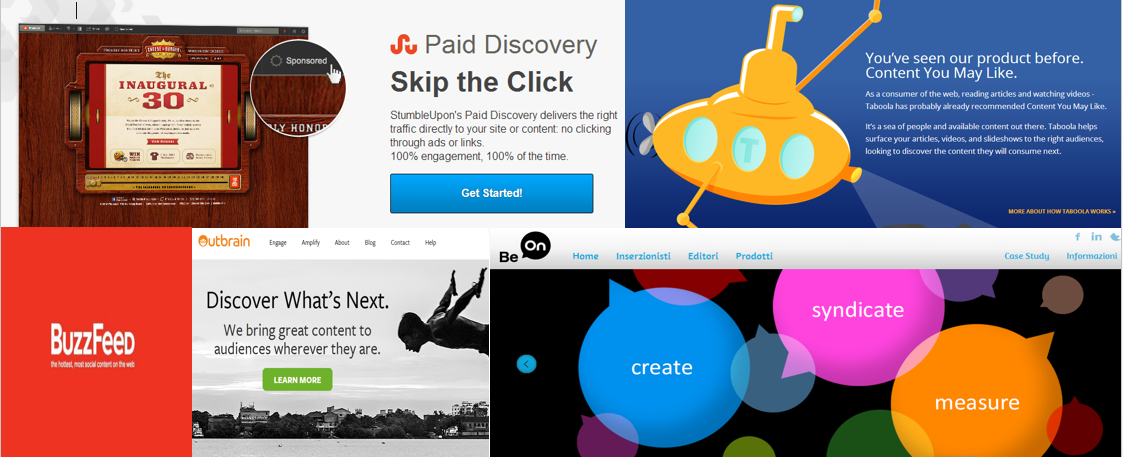

Scopriamo dove e con chi si può fare oggi native advertising

Il native advertising, purché rispetti certe regole, non è il male, anzi: aiuta la sopravvivenza delle testate giornalistiche e può dare anche qualcosa di utile al lettore.

Un caso emblematico è Buzzfeed, che ha fatto del Native Advertising una delle chiavi del suo successo; possiamo discutere su quanto sia etico, certo, ma che funzioni non c’è dubbio: i numeri non mentono.

Dunque, Native Advertising promosso?

Sì, se usato in modo trasparente, indicando sempre che si tratta di un contenuto sponsorizzato. Il native advertising ha il pregio di essere soft: l’importante è non limitarsi a cantare le lodi dell’azienda che ha commissionato il post ma, al contrario, studiare quali contenuti possono interessare al target e modellarli in linea con gli obiettivi prefissi.

Insomma, il native advertising può essere una risorsa per attrarre e fidelizzare, ma valgono le regole del content marketing: niente megafoni pubblicitari, ma contenuti di valore integrati nella strategia di inbound marketing complessiva.

Una ricerca condotta dall’ANA (Association of National Advertiser) rivela che nel 2015 circa 2/3 dei marketers americani aumenterà gli investimenti nel native advertising: un altro segno che questa forma promozionale non vada affatto trascurata.